Grabung am Kapellenberg 2025: Komplexe Baugeschichte eines 6000 Jahre alten Monuments

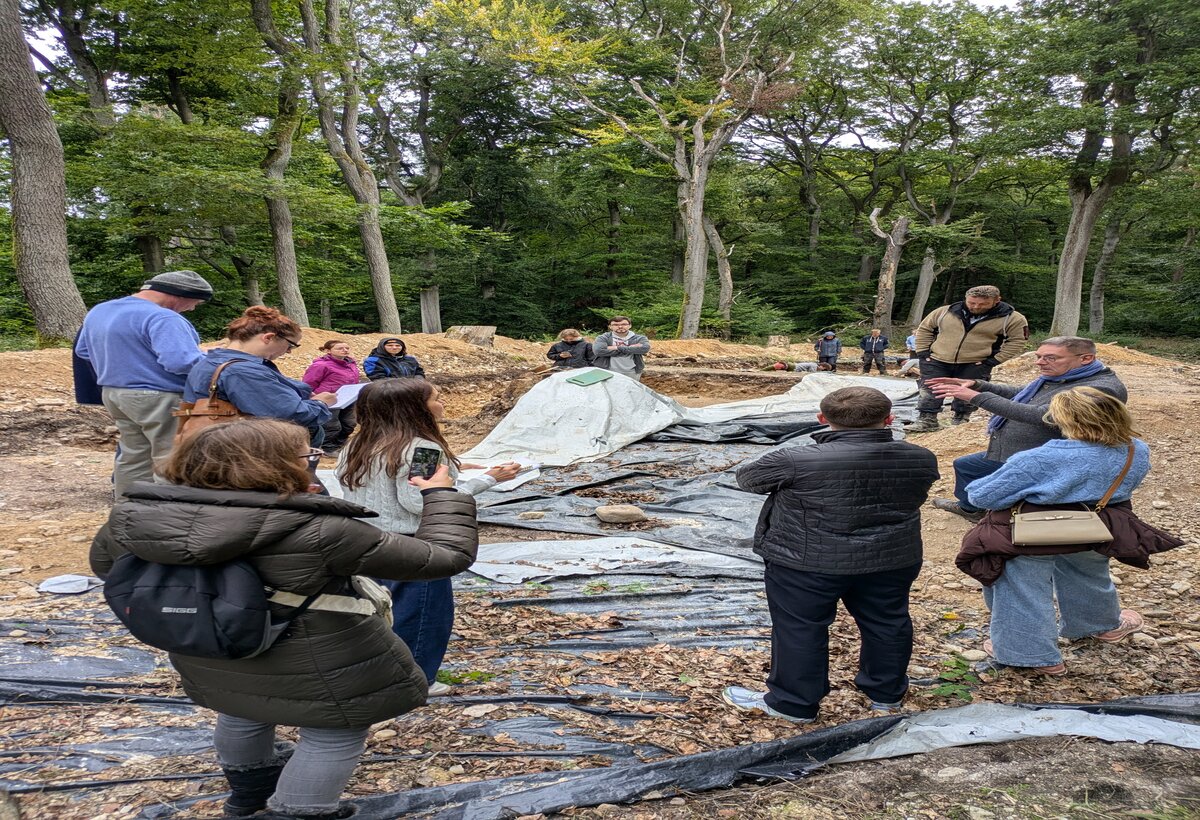

Im Fokus der diesjährigen archäologischen Grabung am Kapellenberg vom 01. bis 19. September 2025 stand wieder der steinzeitliche Grabhügel. Er wurde vermutlich um 4.100 v. Chr. errichtet. Nachdem das Forschungsteam 2024 bereits einen 34 x 5 Meter großen Grabungsschnitt angelegt hatte, der vom Fuß des Hügels bis zum vermuteten Bereich der ehemaligen Grabkammer reichte, wurde dort nun weiter gegraben. Ziel ist es, neue Erkenntnisse über die Konstruktion des Hügels zu gewinnen.

Bisher wurden verschiedene Geröll- und Erdschichten freigelegt. „Die zahlreichen Bodeneingriffe im oberen Bereich erzählen von einer vielschichtigen Nutzung. Derzeit erfassen und dokumentieren wir systematisch die Architekturgeschichte dieses großen mutmaßlichen Grabhügels“, berichtet Prof. Dr. Detlef Gronenborn, Projektleiter am LEIZA und stellvertretender Leiter des dortigen Kompetenzbereichs „Vorgeschichte“. „Dabei stellen wir fest, dass die Baugeschichte deutlich komplizierter ist, als wir bislang annahmen. Auch konnten wir mehrere Gruben unterhalb der Verfallsschichten freilegen, die uns hoffentlich Auskunft darüber geben, wann der Hügel genau errichtet wurde. Bislang haben wir dazu nur Vermutungen.“

Beeindruckende Funde, aber auch Zerstörung formen das derzeitige Bild: Zwar wurde die Grabkammer wohl bereits Ende des 19. Jahrhunderts bei Waldarbeiten zerstört, doch Beilklingen, eine aus dem Mineral Jadeit aus den Westalpen und zwei aus Amphibolit, zeugen von der damaligen Bedeutung des Kapellenbergs. Prunkbeile wie diese deuten auf Bestattungen von Mitgliedern der politischen Elite des späten 5. Jahrtausends hin.

„Unser Ziel ist es, weitere Anhaltspunkte zur Funktion und Bedeutung des Kapellenbergs in der Jungsteinzeit aufzuspüren“, so Gronenborn. „Der Hügel war ein weithin sichtbares Identifikationssymbol einer aus Frankreich zugewanderten Bevölkerung, vermutlich zunächst ein umhegtes Grabmonument und vielleicht eine Fluchtburg. Hinweise auf eine dauerhafte Besiedlung in der frühen Phase fehlen, doch die zentrale Lage auf dem Höhenrücken wirkt strategisch bewusst gewählt.“

Die vorläufige Interpretation der Siedlungsdynamik zeichnet ein eindrückliches Bild vom weiteren Wandel und zunehmender Unsicherheit: Am Ende der frühen Phase folgt eine Besiedlungslücke, und mit der Wiederbesiedlung um 3.900 v. Chr. setzt der Verfall des Monuments ein. Ab 3.700 v. Chr. werden Siedlungen in der Umgebung aufgegeben und direkt auf dem Kapellenberg setzt eine intensive Nutzung ein. Man hat sich auf gut zu verteidigende Positionen zurückgezogen. Nach 3.600 v. Chr. wird die Wallanlage massiv ausgebaut, aber Siedlungsaktivitäten fehlen und die Region wird bald verlassen.

Auswirkungen gewaltsamer Konflikte waren bereits in der Steinzeit erheblich

Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind auch Bestandteil internationaler Studien, in denen gesellschaftliche Verhaltensmuster gesucht werden. „Die dauernden gewaltsamen Konflikte, auf die die Befestigungsanlagen und Brandschichten am Kapellenberg hindeuten, führten zunächst zu einem kontinuierlichen Ausbau der Höhensiedlung und schließlich zu einer Abwanderung der regionalen Restbevölkerung. Der Kapellenberg und das umliegende Rhein-Main-Gebiet sind somit eindrückliches und mahnendes Beispiel für gesellschaftliche Verhaltensmuster, die auch heute noch von bedrückender Aktualität sind“, betont Gronenborn den übergeordneten Kontext der Forschungen.

„Mit der diesjährigen Grabung schließen wir die Untersuchung des Monuments zunächst ab“, erläutert Grabungsleiter Ferenc Kántor von der hessenARCHÄOLOGIE. „Für 2026 ist noch ein kleiner Grabungsschnitt geplant sowie die Aufarbeitung von Grabungsfunden aus Baugebieten der Umgebung, die wir in Relation zur Siedlungsgeschichte am Kapellenberg setzen wollen. Damit steigen wir in die intensive Auswertungsphase der bisherigen Grabungen ein.“

Der Besuch der Ausgrabung gehörte zu den ersten öffentlichen Terminen von Bürgermeister Wilhelm Schultze im neuen Amt. Er bedauerte, dass die Untersuchung des Grabhügels in diesem Sommer abgeschlossen werde. „Ich bin aber sehr gespannt auf die Auswertung der Ergebnisse“, so Schultze. „Es ist ein riesiges Privileg, dass wir dieses bedeutende Relikt aus der Jungsteinzeit hier bei uns in Hofheim haben. Aber genauso wichtig ist es, dieses Relikt zu erforschen – und die Forschungen vor allem auch gut zu erklären. Das tun Professor Gronenborn und Grabungsleiter Ferenc Kántor seit vielen Jahren, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“

Der Kapellenberg als archäologisches Highlight im Rhein-Main-Gebiet

Unterstützt von der Stadt Hofheim untersucht das LEIZA seit 2008 gemeinsam mit dem Arbeitsbereich Vor- und Frühgeschichte des Instituts für Altertumswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz in Zusammenarbeit mit der Abteilung hessenARCHÄOLOGIE des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen die archäologische Fundstätte aus der Jungsteinzeit. Auf dem Kapellenberg in Hofheim am Taunus sind Grabhügel und eine einzigartige Wallanlage aus der Jungsteinzeit erhalten. Der Wall wurde in der Zeit zwischen 4100 und 3600 v. Chr. errichtet und bislang kaum durch menschliche Eingriffe zerstört oder überbaut. In einem Projekt mit der Stadt Hofheim und weiteren Partnern ist 2020 ein archäologischer Rundweg auf dem Kapellenberg eingeweiht worden.

Weiterführende Links

- Das LEIZA informiert über den Fortlauf der Untersuchungen unter

www.leiza.de/kapellenberg - Archäologischer Rundweg

https://www.hofheim.de/kultur-sport-und-tourismus/tourismus/aktivitaeten-in-hofheim/ausflugsziele/

Wissenschaftlicher Kontakt: Prof. Dr. Detlef Gronenborn

Leibniz-Zentrum für Archäologie

Tel.: +49 (0) 6131 / 8885-0

E-Mail: detlef.gronenborn(at)leiza.de

Pressekontakt LEIZA: Stephanie Mayer-Bömoser M.A.

Tel.: +49 (0) 6131 / 8885-165

E-Mail: christina.nitzsche(at)leiza.de